Адрес: 2-й Кадашевский пер., 7/14

Церковь

Воскресения Христова в Кадашах была заложена в 1687г., а освящена 13

января 1695г. Деревянная церковь на этом месте значится с 1625г.,

а каменная – с 1657г. Под именем «Воскресения что на Грязех» деревянный

храм упоминается уже в 1493г. в грамоте боярина Ивана Юрьевича

Патрикеева.

Церковь

Воскресения Христова в Кадашах была заложена в 1687г., а освящена 13

января 1695г. Деревянная церковь на этом месте значится с 1625г.,

а каменная – с 1657г. Под именем «Воскресения что на Грязех» деревянный

храм упоминается уже в 1493г. в грамоте боярина Ивана Юрьевича

Патрикеева.

Замоскворецкое село Кадашево известно с 1504г. из грамоты Ивана III, но

очевидно, что существовало оно задолго до первого известного упоминания.

К середине XVI века здесь образуется дворцовая Кадашевская слобода,

центром которой стала Воскресенская церковь. Происхождение названия

слободы точно не установлено, но есть четыре примерно равнозначных

версии. Согласно первой, наиболее распространенной в литературе, в

названии села отразилось основное в те времена занятие его жителей –

изготовление кадок (бочек для засолки овощей). Второй и третьей версиями

являются тюркские корни: либо от слова «кадаш» - «товарищ, свободный

человек» (означавшее, что здесь жили не крепостные), либо от «кади» -

«судья» (якобы здесь селились судьи, разбиравшие дела московских татар).

И последней версией, связанной с занятием слобожан ткацким ремеслом, был

глагол «катать», т.е., мыть ткани.

Храм Воскресения Христова, дошедший до нас, был

заложен на средства богатых купцов Кондрата Марковича Добрынина и сына

его Лонгина. Имени архитектора до нас, к сожалению, не дошло, но у

исследователей есть основания предполагать, что это был зодчий и

«колокольных дел мастер» иеромонах Сергий Турчанинов, уроженец Кадашей и

сподвижник патриарха Никона, достраивавший после его смерти

Воскресенский собор

Новоиерусалимского монастыря. По-видимому, в основание храма вошли и

остатки стен предыдущей каменной церкви. Первоначально храм выглядел

несколько иначе, нежели сейчас: до 1695г. не было колокольни, зато с

юга, запада и севера к изукрашенным резьбой порталам вели широкие

лестницы (наподобие лестниц храма Покрова в Филях). Вскоре после

освящения первоначальный вид храма стал меняться: в том же году к

трапезной пристроили семиярусную шатровую колокольню со стройными

ажурными очертаниями, которую в Москве нередко именуют «Кадашевской

свечой». Вместо одной широкой западной лестницы в верхний храм появились

две, одновременно служившие своего рода опорами-контрфорсами для столпа

колокольни.

смерти

Воскресенский собор

Новоиерусалимского монастыря. По-видимому, в основание храма вошли и

остатки стен предыдущей каменной церкви. Первоначально храм выглядел

несколько иначе, нежели сейчас: до 1695г. не было колокольни, зато с

юга, запада и севера к изукрашенным резьбой порталам вели широкие

лестницы (наподобие лестниц храма Покрова в Филях). Вскоре после

освящения первоначальный вид храма стал меняться: в том же году к

трапезной пристроили семиярусную шатровую колокольню со стройными

ажурными очертаниями, которую в Москве нередко именуют «Кадашевской

свечой». Вместо одной широкой западной лестницы в верхний храм появились

две, одновременно служившие своего рода опорами-контрфорсами для столпа

колокольни.

При строительстве храма Воскресения в Кадашах были

применены некоторые архитектурные новшества, появившиеся с освоением

московскими зодчими стиля барокко. Поверх нижнего яруса храма была

проведена галерея-гульбище, обхватывавшая не только боковые фасады

трапезной и основного объема, но и алтарную часть. Такой прием был уже

применен при строительстве собора в Новом Иерусалиме в 1658-1685гг.

Апсиды верхнего яруса были меньше, чем теперь, и имели несколько другую

форму – более продолговатую. Вместо привычных для церковного зодчества

XVII века кокошников фронтоны храма архитектор украсил кружевными

«гребешками», богатый и разнообразный узор которых отчасти повторяется в

декоре наличников на окнах и в убранстве порталов. Тесно посаженные

барабаны главок сделаны гранеными, с колонками, подчеркивающими

грани. Центральный барабан – световой, двухъярусный, мелкие узкие окошки в нем

добавляют ажурности верху храма, как и тонкие парные колонки,

обрамляющие углы четверика.

При строительстве храма Воскресения в Кадашах были

применены некоторые архитектурные новшества, появившиеся с освоением

московскими зодчими стиля барокко. Поверх нижнего яруса храма была

проведена галерея-гульбище, обхватывавшая не только боковые фасады

трапезной и основного объема, но и алтарную часть. Такой прием был уже

применен при строительстве собора в Новом Иерусалиме в 1658-1685гг.

Апсиды верхнего яруса были меньше, чем теперь, и имели несколько другую

форму – более продолговатую. Вместо привычных для церковного зодчества

XVII века кокошников фронтоны храма архитектор украсил кружевными

«гребешками», богатый и разнообразный узор которых отчасти повторяется в

декоре наличников на окнах и в убранстве порталов. Тесно посаженные

барабаны главок сделаны гранеными, с колонками, подчеркивающими

грани. Центральный барабан – световой, двухъярусный, мелкие узкие окошки в нем

добавляют ажурности верху храма, как и тонкие парные колонки,

обрамляющие углы четверика.

Кроме колокольни, пристроенной в конце XVII века, в

XIX веке храм претерпел еще немало изменений. В 1801-1802гг. были

переложены и расширены нижние апсиды и разобраны широкие лестницы по

бокам колокольни, а в 1840г. на их месте возвели две симметричные крытые

паперти в стиле ампир, с грубоватым простым декором стен и сферическими

куполами. Еще через двадцать лет, в 1860г., были расширены

галереи-гульбища по бокам храма, для чего стены нижнего яруса были

снесены и поставлены новые. Тогда же были расширены апсиды верхнего

храма; эта перестройка заметно исказила пропорции здания. Наличники окон

старых апсид были перенесены на новые, но на все окна не хватило

оригинальных решеток, и поэтому некоторые окна в апсидах – ложные, не

световые.

Кроме колокольни, пристроенной в конце XVII века, в

XIX веке храм претерпел еще немало изменений. В 1801-1802гг. были

переложены и расширены нижние апсиды и разобраны широкие лестницы по

бокам колокольни, а в 1840г. на их месте возвели две симметричные крытые

паперти в стиле ампир, с грубоватым простым декором стен и сферическими

куполами. Еще через двадцать лет, в 1860г., были расширены

галереи-гульбища по бокам храма, для чего стены нижнего яруса были

снесены и поставлены новые. Тогда же были расширены апсиды верхнего

храма; эта перестройка заметно исказила пропорции здания. Наличники окон

старых апсид были перенесены на новые, но на все окна не хватило

оригинальных решеток, и поэтому некоторые окна в апсидах – ложные, не

световые.

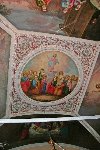

Интерьер храма был не менее красив и пышен, нежели

его внешнее убранство. Великолепный шестиярусный барочный иконостас в 17

аршин (более 12 м) высотой по праву мог считаться шедевром деревянной

резьбы XVII века. 52 позолоченные колонны иконостаса были украшены

сквозной резьбой в виде виноградных листьев и кистей. Роспись стен была

выполнена царскими изографами. В верхнем храме был один престол

Воскресения Христова, в нижнем - главный престол Успения Божией Матери и

придел Тихвинской иконы Божией Матери, освященный в 1704г. в правой

апсиде. В левой апсиде в 1772г. был устроен придел св. Николая. После

перестройки в 1802г. алтари приделов были вынесены из апсид в

пристройки. Во время войны 1812 года церковь была занята французами, в

нижнем храме устроили конюшню, а перед отступлением подожгли, но по

счастью огонь до иконостаса не дошел. Росписи же пострадали настолько

сильно, что храм пришлось расписывать заново. Для этого при настоятеле

о. Иоанне Маргаритове в 1848г. был приглашен художник П.Н.Шепетов.

Иконостас был утрачен гораздо позднее, когда храм был закрыт при

советской власти и отдан под хозяйственные нужды района.

Интерьер храма был не менее красив и пышен, нежели

его внешнее убранство. Великолепный шестиярусный барочный иконостас в 17

аршин (более 12 м) высотой по праву мог считаться шедевром деревянной

резьбы XVII века. 52 позолоченные колонны иконостаса были украшены

сквозной резьбой в виде виноградных листьев и кистей. Роспись стен была

выполнена царскими изографами. В верхнем храме был один престол

Воскресения Христова, в нижнем - главный престол Успения Божией Матери и

придел Тихвинской иконы Божией Матери, освященный в 1704г. в правой

апсиде. В левой апсиде в 1772г. был устроен придел св. Николая. После

перестройки в 1802г. алтари приделов были вынесены из апсид в

пристройки. Во время войны 1812 года церковь была занята французами, в

нижнем храме устроили конюшню, а перед отступлением подожгли, но по

счастью огонь до иконостаса не дошел. Росписи же пострадали настолько

сильно, что храм пришлось расписывать заново. Для этого при настоятеле

о. Иоанне Маргаритове в 1848г. был приглашен художник П.Н.Шепетов.

Иконостас был утрачен гораздо позднее, когда храм был закрыт при

советской власти и отдан под хозяйственные нужды района.

Точной

даты закрытия храма не сохранилось, судя по всему, это было в 1934г.,

когда в собрание Третьяковской галереи поступили изъятые из него иконы.

После закрытия в стенах храма размещались различные государственные

организации. Угрожающим было намерение устроить в нем столярную

мастерскую, но этому воспрепятствовала общественность. После войны здесь

находился спортивный клуб консервной фабрики, но в 1956г. уже было

принято решение о начале

реставрации внешнего и внутреннего убранства храма. Реставрация еще не

была окончена, когда в 1964г. он был передан в

Точной

даты закрытия храма не сохранилось, судя по всему, это было в 1934г.,

когда в собрание Третьяковской галереи поступили изъятые из него иконы.

После закрытия в стенах храма размещались различные государственные

организации. Угрожающим было намерение устроить в нем столярную

мастерскую, но этому воспрепятствовала общественность. После войны здесь

находился спортивный клуб консервной фабрики, но в 1956г. уже было

принято решение о начале

реставрации внешнего и внутреннего убранства храма. Реставрация еще не

была окончена, когда в 1964г. он был передан в ведение Всероссийского художественного научно-реставрационного центра

имени И.Э.Грабаря. Еще почти десять лет тянулись работы по реставрации -

уже силами нового арендатора, - после чего в помещениях верхней и нижней церквей

разместились мастерские.

ведение Всероссийского художественного научно-реставрационного центра

имени И.Э.Грабаря. Еще почти десять лет тянулись работы по реставрации -

уже силами нового арендатора, - после чего в помещениях верхней и нижней церквей

разместились мастерские.

В 1990г.

по решению исполкома Моссовета было решено возвратить его верующим, а в

1992г. была зарегистрирована приходская община. Но несмотря на все

документы, реставрационные мастерские не возвращали помещение вплоть до

2004г., когда наконец был освобожден для богослужений верхний храм. До

того в течение более десяти лет службы велись в небольшой церкви Иова

Почаевского. Полностью храм был возвращен только в декабре 2006г., и

теперь в нижней церкви ведутся восстановительные работы. При храме

создан

музей «Кадашевская слобода». Он начал создаваться приходом на

основе предметов быта, керамики, изразцов, найденных при реставрации,

раскопках и прокладке по территории храма коммуникаций. Некоторые

экспонаты прихожане принесли из дома. Сейчас музей размещается в

музей «Кадашевская слобода». Он начал создаваться приходом на

основе предметов быта, керамики, изразцов, найденных при реставрации,

раскопках и прокладке по территории храма коммуникаций. Некоторые

экспонаты прихожане принесли из дома. Сейчас музей размещается в одном

из церковных зданий, и там можно увидеть не только черепки, монеты,

наконечники стрел и другие экспонаты, найденные на территории церкви

Воскресения в Кадашах. Стены его украшают кресты и решетки с разрушенных

московских храмов, собранные знаменитым архитектором-реставратором

П.Д.Барановским, посреди комнаты стоит макет крестьянской избы, которую

можно рассмотреть не только снаружи, но и изнутри: она наполнена

крошечной мебелью и предметами крестьянского обихода.

одном

из церковных зданий, и там можно увидеть не только черепки, монеты,

наконечники стрел и другие экспонаты, найденные на территории церкви

Воскресения в Кадашах. Стены его украшают кресты и решетки с разрушенных

московских храмов, собранные знаменитым архитектором-реставратором

П.Д.Барановским, посреди комнаты стоит макет крестьянской избы, которую

можно рассмотреть не только снаружи, но и изнутри: она наполнена

крошечной мебелью и предметами крестьянского обихода.